散人按:2019年底,享声A1Pro网播发布。彼时距离A1上市仅过了半年多,新品的外观又和A1差别并不大,然而这两台机器一对比,A1Pro不仅玩法更丰富,声音也有了非常大的蜕变。

-体积和A1一样小,但功能有增无减,电路模块也有大幅升级;

-风格端正均衡、通透自然,和享声以往器材的声音保持了一致性;

-声音功底扎实,单端口的表现不错,平衡口不改风格,比单端口素质明显增强;

-驱动力不小,可搭配较多主流大耳机。

现如今,工作与生活节奏越来越快,时间被不断切割成碎片。毕业后参加工作至今,虽然玩HiFi玩得日渐投入,我却发现在工作与生活重压之下自己越来越没有折腾的心气了。随身设备还能坚持玩下去,对于台机和大耳这类既占地方又要花时间研究搭配的器材,我多少会感到有心无力。

去年,享声A1网络播放器发布之时,其小体积、高集成、多玩法的特点始终勾引着我的好奇心。A1在一定程度上回应了我的需求:像我这种“社畜”如果想玩桌面系统,这样一种集合多种功能而不占地儿的机器形态是非常合适的。

带着好奇,2019年底,我参加了国砖吧享声A1网络播放器巡回试听活动,发现以较低价格实现多种功能的A1好玩是好玩,也能够把一些大耳机推出一定水平,但对比往常听台机的经验,我难免又觉得A1的声音打磨得粗糙了点。

而在A1巡回活动期间,享声又发布了网播系列新品A1Pro。看名字,再看看外观,这似乎是A1的常规升级版;可是看看比A1高出不少的价格,再到展会上一试听,又觉得A1Pro并不简单。考虑到家里的实际情况,我最终还是入手了一台A1Pro。赏玩一段时间过后,心里的疑惑终于得到解答。

Q1:名为“Pro”,比A1有多大升级?

这次入手的是带有全平衡耳放模块的“耳放版”。从收到A1Pro快递到拿出来听,整个过程中,一切都让人非常熟悉。不仅是因为包装和配件上A1Pro与A1都基本一致,更因为这两台机器在外观上相似度实在有点高……

A1Pro的尺寸和A1是相同的。正面依然是中间显示屏、左侧音量调节与PO口、右侧操作按键的布局,除了在左上角标注的型号名有异之外,A1Pro把A1的3.5mm单端口换成了4.4mm平衡口,既可以支持常规4.4平衡线耳机,又可以使用标配的4.4mm平衡公转4pin卡农母转接线,来支持4pin平衡接口大耳机。

在机器背面,由于A1Pro玩法比A1更多,各种功能接口布局也相应有所变化。增加的一对XLR输出口,和A1原有的一对RCA输出口位列上排;新增的RCA同轴输入和光纤输入口,则和A1原有的USB、网线、蓝牙、USB audio等输入口以及RCA同轴输出、光纤输出口,一并列于下排。功能接口的增加,意味着A1Pro的玩法比“一台抵六台”的A1还更丰富。

而在壳子之下的电路设计,则更为复杂。对享声有所了解的发烧友都知道,享声喜欢拿自家高阶器材进行“技术下放”,A1就采用了与经典器材A300相同的FPGA及独立高精度噪声时钟进行二次抖动处理。在A1Pro身上,依然继承了不少前代器材的亮点:

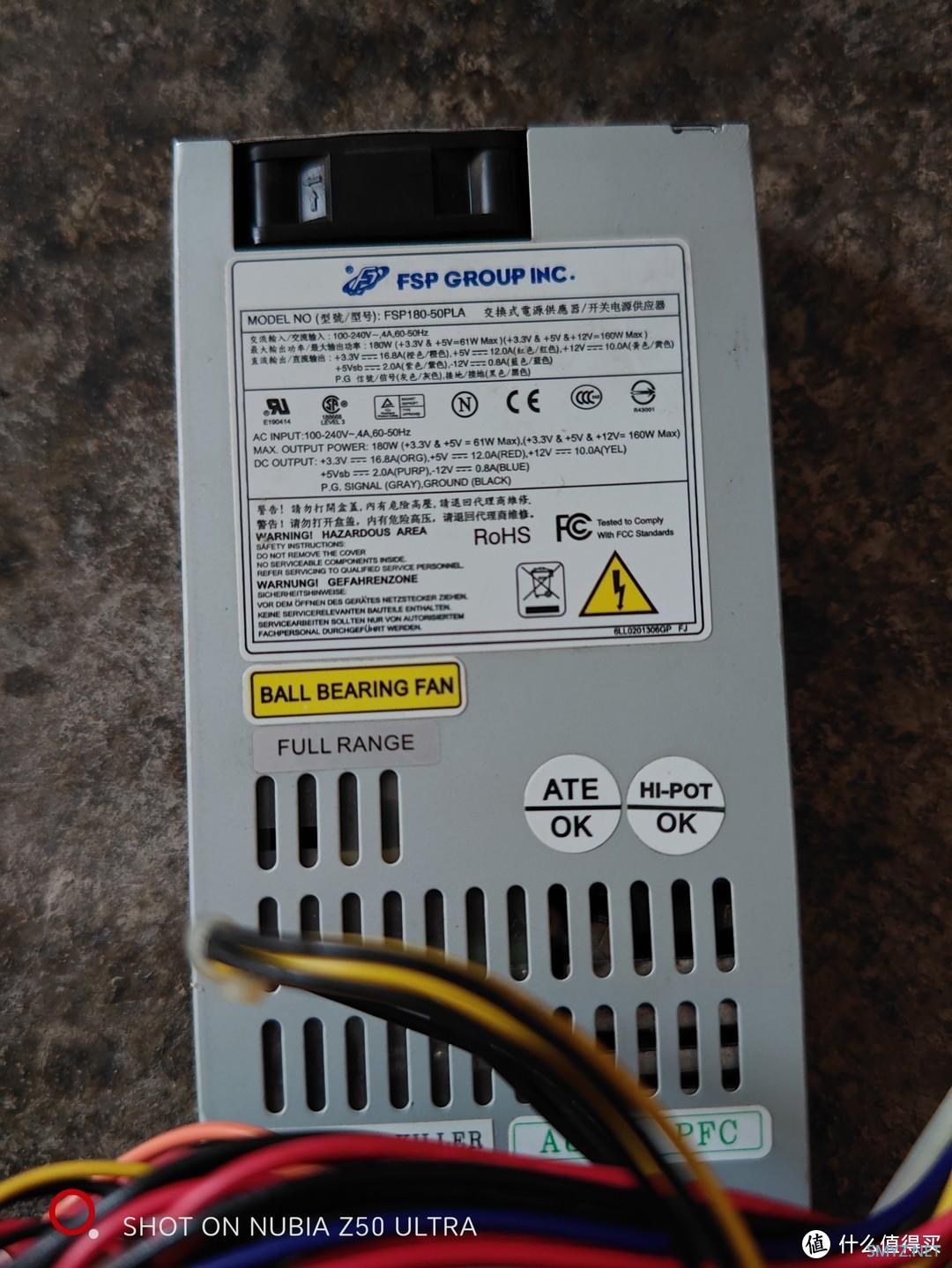

A1Pro电源输入处内置电源滤波器并实现同步校音。变压器采用的是A芯定制灌封变压器,模拟输出功率比A1提高了30%。在电源处理上,A1Pro采用了模拟、数字CPU、数字FPGA完全独立的电源整流与输出电路,自变压器独立输出,以避免互相串扰。滤波部分采用红宝石顶级ZLH系列滤波器,二级输出数字部分采用了三洋顶级的紫皮系列。电源整体电路的档次,超过了享声经典的A280台式播放器的水平。

A1采用了A300的部分技术,而A1Pro则在模拟放大电路完全采用A300的电路。加上对AKM4490芯片性能的深度挖掘,A1Pro融合了A300与A200S飞秒版的经验,降低整机失真和噪声的同时达到了更高的还原度。

A1Pro的输出端加上了平衡输出模式,实际上其单端输出也和A1完全不同。根据与A300一致的设计思路,A1Pro的单端输出完全来源于全平衡的滤波与放大,使得单端与平衡输出失真相差极小。

虽然体积不变,但A1Pro无论在功能还是内部设计上都实现了对A1的全方位改造。可以说,虽然套上了相近的名字和外表,但A1Pro和A1这两台机器有着千差万别。根据种种技术定位来看,A1Pro更接近于在延续、扩展A1丰富玩法的前提下对过往享声中端台式播放器进行换代升级,这和A1入门台机的定位是有着本质区别的。

在使用场景方面,A1Pro所适用的范畴与A1相似:满足办公室、书房之类的室内场景中不折腾器材的听音需求,或作为发烧友迈向桌面系统的第一步。

另外,A1Pro保留了享声专属的系统UI、交互逻辑,这一点倒是没有得到升级,依然简陋了点……

Q2:声音上,A1Pro到了什么水平?

看似玄乎的硬件技术配置,最终还是要落实到声音的表现上。那么,A1Pro的声音能够达到什么水准?由于A1Pro有两个输出口,这一次品评中我选用了自带单端、平衡两条耳机线的拜雅T1,对A1Pro整机的声音做一番品赏。

沉稳扎实,均衡中正,是A1Pro的声音写照。

A1Pro单端口推T1,声场自然舒展,并没有张开得特别夸张,但边缘位置比较模糊,不容易感觉到界限。结象不大不小,在泛流行音乐和小编制中定位还算得上精准,到了大编制交响乐里就会感觉到一点重叠。解析并不刻意突出,但该有的细节基本都在。动态和瞬态方面则表现较为一般,没有让人产生激昂振奋之感。另外,单端口的推力不算小,音量在40%左右即达到正常的声压。T1并不属于轻轻松松就可以推到火力全开的耳机,A1Pro单端口推T1的表现其实已经能达到及格线了。

三频方面,能量的分布基本属于比较均衡的状态。高频的光泽度不过度耀眼,信息量不错,泛音隐约可见,有一定的延展性,一曲Anne Akiko Meyers版本的《四季·春》第一乐章听下来,小提琴干净利落,带出了凌厉的线条感。中频并不纤细也不饱和,人声位置有一定距离,空间感出色,没有太多的染色,听起来柔顺而不呆板,对歌手声音中的感情表达得十分充分,以Hayley Westenra版本的《Walking In The Air》为例,歌手的声音有足够的厚度但不肥,与伴奏的乐器处于相对和谐的状态,此外还存在一点儿齿音。低频有一定的力度和泛音,质感上弹性不大,下潜也不算深,有一点直来直去的感觉——当然,T1本身也并不以低频的表现称道,在A1Pro驱动下倒也发挥正常。

总的来说,A1Pro的单端口推T1表现既有出彩的部分,也有力所不逮的地方,但整体的听感还是不错的。

换到平衡口。平衡口的推力更大,不仅表现在声压更容易达到正常听音水平,更体现于声音效果的变化:

声场比单端口发挥要更为延展,达到更远的距离,依然没有清晰界限。结象缩小了一点,边缘稍微更清晰,多乐器元素下表现有所改善。动态显著增强,虽然没有大开大合的震撼,却足以调动心绪随之波动。瞬态的响应也比较到位。以德沃夏克《第九交响曲》为例,第一乐章蓄势的段落力度轻微,在层层推进下逐渐展露出雄浑的力量,期间的强弱转换自如,让人听得沉醉。

素质上了一层楼,风格方面平衡口和单端口相比区别较小。仔细想想,A1Pro的单端输出源自全平衡电路,因此平衡口的表现也基本不出所料。

回顾一下A1的声音表现:风格端正均衡、不落俗套,素质在入门级台机中并不马虎,整体不强悍但声音保持健康。仔细回味,A1在遇到一些不好对付的耳机时,多少有些“小马拉大车”之感,声音上未必能把大耳的功力发挥出多少成,当时我用K812Pro做搭配,便只图个听感舒适,无法强求有多少表现力。

在A1Pro身上,风格大体延续了端正的感觉,同时声音也明显表现得更为细腻,凝聚力也更强;全平衡耳放电路的加持,使得A1Pro实力更上层楼,比A1要高出一大截。

Q3:看搭配,有哪些耳机比较合适?

A1Pro的推力较大,更专注于对大耳的驱动,这一点上与A1同时兼顾耳塞和大耳的设计有所不同。因此在尝试搭配效果时,我试用的也是几款大耳机。

巧合的是,选用的几款耳机标配都是单端输入,考虑到A1Pro的单端与平衡输出口在风格上没多大区别,我也就不专门折腾平衡线来进行试听了。

A1Pro+AKG K812Pro:自然舒展

K812比T1还是容易推一些的,在A1Pro单端口驱动下,K812能量充沛,空间感也不错,结象位置准确,动态和瞬态的发挥更加令人欣喜,不足之处在于整体声场不算特别大。还是以德沃夏克《第九交响曲》来试听,第二乐章临近结束时,平缓进行了大半天的乐章突然多个声部齐齐轰鸣,显示出优秀的张力;第三乐章开始时,骤然响起的管弦乐颇为震撼,为整个乐章奠定了明快的基调。人声的表现上,K812人声位置居中偏近,口型清晰,但厚度一般。总的来说,K812自然舒展的特性得到A1Pro的良好支持。

K812Pro是我试听A1时用的耳机,此时再用来试听A1Pro,可以感觉到比A1驱动的效果要饱满许多,密度上已然不虚,解析也更清晰,整体听下来能够发挥出不错的水准。

A1Pro+铁三角 ATH-R70x:端庄正直

作为两千元级别的开放式监听大耳,R70x自身实力不俗,但470欧的阻抗、98dB/mW的灵敏度摆在那里,不是那么好推。但在A1Pro的驱动下,R70x依然有着不错的表现,其均衡的特性一展无遗,三频没有哪个部分显得很突兀:低频小有弹性,且有不错下潜,中频有质感有密度,高频信息量不错,并富有延展性。染色比较少,与A1Pro搭配浑然天成,充分展现出对乐曲的还原能力。

这个搭配基本上和“抓耳”无缘,不一定能给人留下多深的初始印象,但表现得相当“正”,越听越能感受到监听耳机独特的魅力。我比较喜欢用这个搭配来听录音室版的泛流行歌曲,如王菲《暧昧》、赵雷《成都》,人声的核心十分清晰,仿佛就在我前面不太远的地方,不贴耳但喉音、气息、口型宛如亲见;人声与背景并非割裂,而是相辅相成,互为映衬。

A1Pro+天龙 AH-D9200:华丽翩跹

D9200炫目的中高频和扎实的低频,带来的是整体华丽的听感;尽管是封闭式大耳,却没有发闷不通透的情况。D9200并不算难推,在A1Pro的驱动下丰润而有力,空间感宽阔,解析突出,动态和瞬态表现不凡;三频方面,高频引以为傲的光泽亮丽、信息量丰富、泛音涟涟等特点得到出色的发挥,中频人声稍微靠前,带一层微甜的染色,低频量感不多,但弹性和下潜都较为明显,处理得一丝不苟。

A1Pro与D9200的组合,无论是器乐还是人声的演绎都有出彩之处。当然,D9200是可以在更高级的前端上发挥出更优秀水平的耳机,但A1Pro与其搭配依然可以让我们领略到天龙旗舰大耳的华美风采。

几番比较下来,A1Pro在驱动不同特点的大耳机时大致都能发挥其所长,更重要的是,这些搭配中基本上没有出现特别明显的恶声。面对着不太好推的T1,A1Pro平衡口尽力发挥,出来的听感有模有样;而搭配好推一些的大耳时,A1Pro的底气就更足了。

回想起A1巡回时,有个别耳机在A1不算出众的推力驱动下表现不尽如人意。再看A1Pro对主流大耳的宽泛适配性,我感到十分欣喜。毕竟作为功能玩法丰富的台式播放器,如果在耳机搭配上过于挑食,多多少少会形成一种掣肘,让器材的可玩性打折扣;而相对百搭如A1Pro者,则可以留有更大的发挥余地。

长期手持MR1,也陆陆续续接触过享声多款台机,我对于享声这几年来出品的器材有一个比较笼统的印象。除了小部分型号会在风格上进行一些创新尝试之外,享声的大部分器材声音都比较纯粹,并保持着很好的一致性;这也成为享声器材的一种特点,声音里带着一股子理性派的劲儿。

而在A1Pro的身上,我能看到的不仅仅是针对系列前作的素质升级,也有功能设计上的保持与发扬,更有对过往声音理念的又一次坚守。外观没多大改变,内在却焕然一新,就像在旧瓶子里装上新酿的酒。借由A1Pro,我可以轻松自由地选一条耳机,沉浸在HiFi的世界里。

以上。

耳边烧友团閑雲散人记。

未经授权,不得转载

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

网友评论