磁性存储装置,是人类史上及其重要的发明之一。从过去古埃及使用雕刻记录文明,到中国发明纸张传颂历史,磁性存储技术是人类自进入现代文明时代以来最主要的数据承载体。

1956年,IBM发布第一台具备文件系统的计算机IBM 305 RAMAC。其中配备了人类史上第一块机械硬盘:IBM350

(来源:https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/storage/storage_350.html)

这台象征着人类历史上第一块机械硬盘的家伙,长达1.5米,宽达0.7米,高达1.7米。在硬盘的内部包含50张直径达0.6米的磁盘片,磁盘片的转速仅1200RPM,总共能够存储3.75M容量的数据,硬盘仅通过一个磁头完成读写,但是却能在不到1秒钟内完成定位。

作为人类史上第一块机械硬盘,他正如计算机诞生时的样子一样,体积庞大,却不及今天一张SD卡的容量与性能。但是这块庞然大物,却是我们今天所有机械硬盘的原型。

自此,机械硬盘从此写入了人类的历史中。随着半导体事业的发展,计算机的体积越来越小,而随之带来的,则是让计算机逐渐走入家家户户。1973年,IBM正式推出了“温彻斯特(Winchester)”硬盘,也就是我们今天所有机械硬盘的鼻祖。至此,“温彻斯特”机械硬盘已经走过了46个年头。

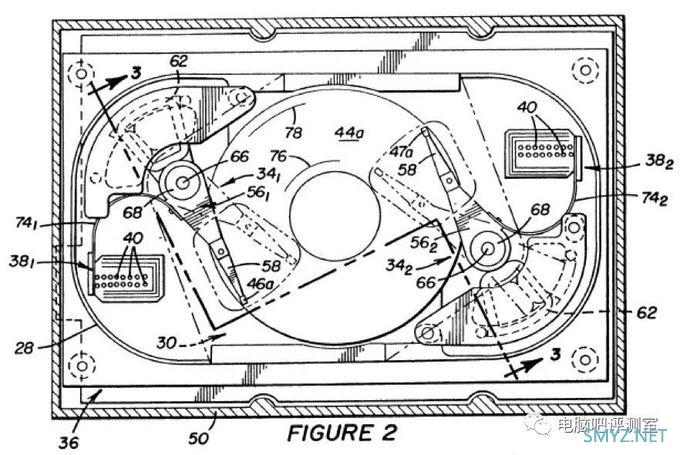

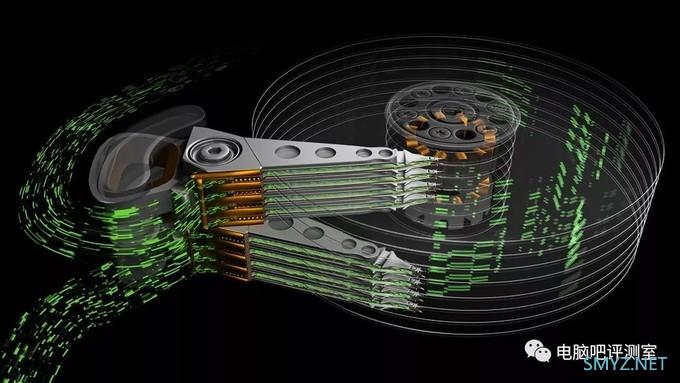

机械硬盘的核心部件无非是几个部分:盘片(Platter/Disk),磁头(Head),磁臂(Actuator)。这三块部件是这几年来一直随着时代不断发生变化的三大件。一块磁盘的性能与容量,大部分情况下都由以下三大件来决定。

(来源:http://c.biancheng.net/view/879.html)

而就在最近,希捷了发布首款双磁臂EXOS 2X14系列企业级硬盘,通过采用两倍磁臂数量的设计,实现机械硬盘IO双倍提升。传统的机械硬盘采用单一磁臂、多磁头、多盘片的方式驱动硬盘,随着机械硬盘的容量需求的增加,单一增长单盘容量的技术难度越来越高,所以驱使厂商在单一磁盘内塞入更多的盘片,盘片数量的增加虽然一定程度上解决了容量的问题,但是在性能上的提升却远远落后于容量。

因此,希捷推出了双磁臂技术,可谓是对希捷硬盘技术的一次大挑战。不过在此之前,我们不妨先了解一下双磁臂技术的历史。

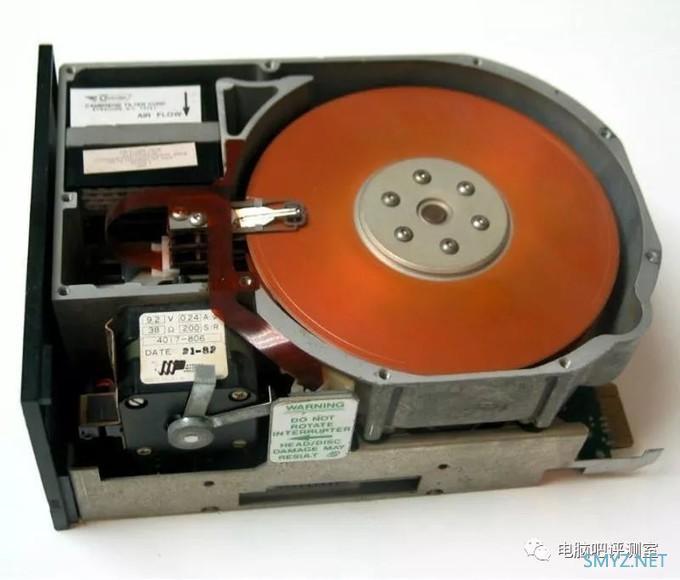

ST506/ST412:第一台双磁头机械硬盘

1980年,希捷发布了世界上第一个5.25寸机械硬盘ST506,ST506是一块仅有5M容量的机械硬盘,配备两个盘片,四个磁头。这是有史以来第一个单磁臂配备双磁头的机械硬盘。

(来源:https://www.computerhistory.org/storageengine/seagate-5-25-inch-hdd-becomes-pc-standard/)

1981年,希捷发布ST412,也就是目前业界公认的首个双磁头机械硬盘。随后希捷公布了第一个容量为2G的双磁臂机械硬盘。但可惜的是,这块双磁臂机械硬盘并没有真正的代号,而其原型也只是希捷收购某公司后的样品。

(来源:https://www.tomshardware.com/news/seagate-hdd-harddrive,8279.html)

事实上,自双磁头/磁臂技术诞生以来,其目的就是为了解决磁盘IO性能不足的问题。在过去磁盘转速不高,盘片密度不高的大环境下,提高磁盘性能最好的方法只能从改变磁盘结构的方法下手,但是一旦使用了超过一个磁臂,便会有严重的同步问题。而磁臂数量的增加也带来了极大的不确定性。

可惜的是,在当年边缘IO设备发展需求低于核心IO设备发展需求的驱使下,双磁臂技术并没有得到应有的发展。机械硬盘的发展,便因此走在了提升盘密度与盘片数量的道路上。

并行处理——计算发展史上最困难的问题之一

如果你是一位正在攻读计算机体系结构的研究生,那么一定熟悉并行计算(Parallel computing)的概念。并行计算可以说是计算机发展史上有一项重要进步。多核计算,多线程处理,多路并行,一切的一切都围绕着并行计算延伸开来。简单的来说,就是合作。

对于人类的合作而言,其实非常简单的,人类有共通的语言,能够互相沟通,互相了解双方的工作与进度。但是对于计算机而言,了解对方,又或者是共享互相的工作,却是一道非常难的问题。举个例子:

初始条件:a=1,b=2,c=3,d=4,e=5;

进行如下计算:

a=b+c

c=d+e

b=2+b

d=b+e

e=a+d

各位相信具备简单的小学数学能力的朋友,都能算出结果为:

a=5

b=4

c=9

d=9

e=14

对于这五个计算步骤,如果此时把他们分配给两个计算的人员(比如叫做计算人员也白和计算人员长(zhang)白)会发生什么呢?假设也白计算步骤1,3,5,长(zhang)白计算2,4。

我们可以看到,在步骤1与2是两个不相关的计算,因为他们的计算没有用到新的值,也就是我们可以同时计算,而不影响结果。但是如果步骤3与4就不同了,由于d的计算需要用到b的值,也就是说步骤3必须在步骤4之前完成,否则就会出现错误。假设计算人员也白很蠢,没能在长(zhang)白完成步骤4之前,更新b的值,那么长(zhang)白计算出来的d的值会是7,很明显这是错误的。而也白也会由于长(zhang)白的错误计算,算出错误的e值,最终他们计算出来的结果会是:

a=5

b=4

c=9

d=7

e=12

很明显,这样的结果是要那他们两个去祭天的。

那双磁臂技术的困难点在哪?

我们不妨先抛开本身的技术稳定性问题,单纯在数据安全性与性能而言,无论是两套驱动系统+共享使用空间的两套磁臂(也就是希捷双磁臂原型),还是一套驱动系统+分离使用空间的两套磁臂(也就是希捷现今发布的双磁臂硬盘),他们都要面临数据的同步问题与分配问题。如何将数据均匀的分配在各个磁臂控制区域的空间里,又或者是如何安全的把数据分配在整个数据空间里,是希捷目前抛开硬件本身稳定性以外要考虑的最大问题。不均匀的数据分配,将导致磁盘的性能打折,而忽略安全性的数据分配,将会导致硬盘失去本身的意义。

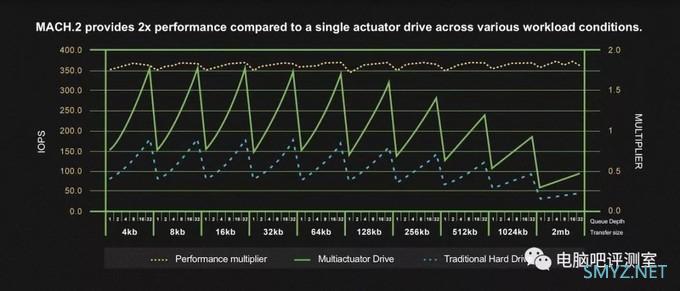

其实对于这套技术而言,很多人使用了一个通俗易懂的说法来描述它:RAID(Redundant Array of Independent Disks,独立冗余磁盘阵列)。在硬盘内搭建一套RAID0,实现硬盘IO的双倍读取。但事实上目前大部分的RAID控制器并不能实现双倍的密集低队列IO性能提升。所以这看似RAID,实际上却不同于RAID,如何让双磁臂技术超越“RAID”,就要看希捷的表现了。

现在,我们把抛开的东西再捡回来。希捷的双磁臂技术是一套驱动系统+分离使用空间的两套磁臂的设计,如果其中一个磁臂发生硬件错误,那么这块机械硬盘很有可能就报废了。虽然双磁臂技术在性能而言一块顶两块,但是如果可靠性等于甚至高于单块机械硬盘报废率的两倍,那么双磁臂技术的可靠性就显得毫无意义。

双磁臂技术——性能与需求的挑战

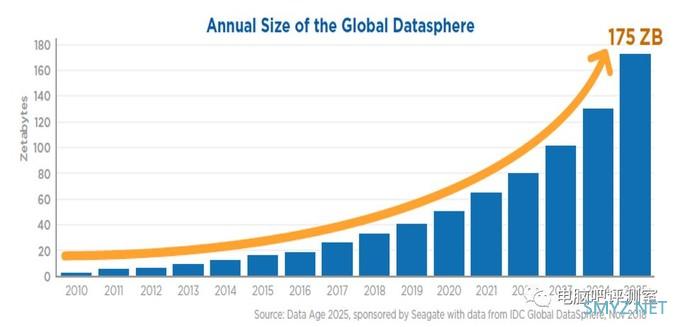

2018年,IDC统计全球共计产生了18ZB的数据(如果全部使用14T的硬盘去存储这些数据,那么将需要1285714286个硬盘),而2025年,全球预计将产出175ZB的数据。

(来源:https://www.forbes.com/sites/tomcoughlin/2018/11/27/175-zettabytes-by-2025/#4f2ee3aa5459)

随着未来对于数据需求量的增加,单盘容量比的需求会越来越高。目前采用PMR技术的机械硬盘容量已经达到了16TB,而采用SMR技术的机械硬盘预计将达到20TB。

但是,更高的容量,却没有换来更高的读写性能。

(来源:https://glasssailer.jp/1074)

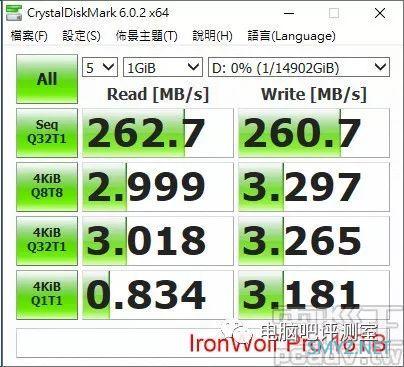

(来源:https://www.techbang.com/posts/71653-seagate-ironwolf-16tb-ironwolf-pro-16tb-nas-hard-drive-review)

上图是EXOS X10与IW PRO 16T的CrystalDiskMark性能测试。10T硬盘与16T硬盘在容量上提升60%,但是在顺序读写性能上只提升了20%。这便会带来一个严重的问题——全盘读写时间需求越来越高。

除此之外,机械硬盘的薄弱点——4K读写一直只有固态硬盘的零头,即使是万转级别的机械硬盘提升了一部分4K读写能力,但是由于物理介质的受限,万转磁盘无法做到更大的容量。

也因此,双磁臂技术,将会是对当前性能与需求的一次重要尝试。假若这项技术获得了成熟与发展,数据中心领域将获得前所未有的性能推进,而存储界也将走向全新的容量时代。

(来源:https://blog.seagate.com/enterprises/microsoft-nearly-doubles-iops-seagate-exos-mach2-dual-actuator/)

双磁臂技术的意义

对普通消费者而言,双磁臂技术的意义在于——没有意义。其实假设双磁臂技术平行替换了我们目前常见的单磁臂机械硬盘,消费者也并不会从中受益。目前大部分消费者的存储设备已经被固态硬盘所代替,机械硬盘已经沦为了彻底的边缘设备。在机械硬盘提升性能仍旧不能满足使用需求的前提下,双磁臂机械硬盘依旧不会成为任何普通消费者的关注点。

但是,对于存储爱好者而言,双磁臂技术,将会是打通目前高低速存储区域的重要战略。我相信很多存储爱好者已经无法忍受机械硬盘的速度,所以我们使用了混合存储的方式,既热数据存储在SSD上,冷数据存储在HDD上的方式提高我们对存储设备的使用体验。但是受限于SSD的容量上限,我们甚至难以买到一块16T的SSD ,但是16T的HDD是随手可触的。HDD与SSD的性能,虽然能够通过RAID方式减小差距,但是SSD也在不断进步,在PCIE4.0与更高宽带性能的趋势下,HDD依旧无法突破SATA3。所以作为一名仅代表我自己的存储爱好者,我对双磁臂技术充满了期待。我也希望这项技术会是在HAMR/MAMR之前最伟大的机械硬盘进步。

当然,我只不过是一个使用者,我不是工程师,也不是话事人。在技术与时代一步一步迭代发展中,总会有陨落,也总会有再起。但无论如何,人类科技的进步都是前人在不断尝试跌倒再爬起的结晶石。Mach.2成功与否,我都希望各位尊重科技,没有他们,你还会在对着你老爸的“龙虎豹”XX。

未经授权,不得转载

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

网友评论